第5回 邪馬台国からの出土品

魏の国と邪馬台国との外交について検討するために魏志倭人伝のその部分を再掲します。 【 景初3年(239年)に卑弥呼は官人を魏の都の洛陽へ派遣し、使役人や麻布などを献上した。その返礼として「親魏倭王」金印と、官人用の銀印をもらい、絹織物や刀、銅鏡百枚、真珠などの「好い物」をもらった。卑弥呼の官人は「文書」で感謝を伝えた。正始4年(243年)にも官人を派遣して使役人や倭錦(倭国の絹織物)などを魏に献上した。返礼品として官人は印をもらった。 】 景初3年に卑弥呼は官人を魏の都の洛陽へ派遣し、使役人や麻布などを献上しました。ここで私は「使役人」と訳しましたが、魏志倭人伝には「生口(せいこう)」と書かれています。生口については奴隷説や職人説、芸人説などがありますが、私は奴隷説を採りません。なぜならば、魏の国が倭人の奴隷を引き受けても、使いこなせずに有難迷惑になりかねないと思うからです。それよりも、魏の国で役に立ちたいという意欲を持った職人や芸人と考えた方がいいと思うのです。でもこれは本筋とは関係ないこだわりです。 返礼品としては、「親魏倭王」金印をはじめ銀印、絹織物、刀、銅鏡百枚、真珠などの「好い物」をたくさんもらいました。「親魏倭王」金印や銀印は今のところどこからも見つかっておらず残念です。もし北部九州から見つかったとしたら、その近くに邪馬台国があったことになります。しかし、もし奈良で見つかったとしても、そこが邪馬台国であると決まるわけではありません。なぜならば金印や銀印は邪馬台国勢力の奈良への進出に伴って運ばれた可能性があるからです。 金印、銀印の他に「好い物」として絹織物、刀、銅鏡百枚、真珠などをもらいました。邪馬台国時代の絹製品は第4回で示したように北部九州の多くの遺跡から出土していますが、奈良を含む近畿の遺跡からは出土していません。刀、銅鏡、勾玉のいわゆる三種の神器も北部九州の多くの遺跡からセットで出土していますが、奈良を含む近畿の遺跡からは出土していません。真珠も勾玉も「珠(しゅ、たま)」なので、三種の神器を特別視する風習は、奴国時代の後漢との外交や、邪馬台国時代の魏の国との外交に起源があるように思います。 一方、同時代の奈良からは銅鏡の代わりに魏志倭人伝に書かれていない銅鐸が出土します。しかし、後で詳しく説明しますが、280年頃に奈良に大和朝廷が誕生すると銅鐸は一斉に土中に埋められ、古墳を造って鏡(主に三角縁神獣鏡)を埋納するように激変します。これはまさしく、北部九州の邪馬台国が奈良へ進出した有力な証拠だと思います。 魏志倭人伝には「官人は文書で感謝を伝えた」とあり、邪馬台国の官人は漢字を使いこなしていました。漢字が我が国に伝来したのは5世紀頃だというのが通説ですが、これは我が国の文献に記録されていないと漢字が伝来したことを認めない文献至上主義の誤りです。王莽(おうもう)が建てた新(しん:8年~23年)の貨幣には「貨泉(かせん)」という漢字が書かれていて北部九州を中心に各地の遺跡から出土していますし、第3回に書いたように「漢委奴国王」金印の漢字や、剣、銅鏡にも漢字が書かれたものがあり、断片的な漢字は確実に伝来しています。しかも魏志倭人伝の「文書で感謝を伝えた」ことを裏付けるように、伊都国のあった福岡県糸島市の三雲・井原遺跡からは硯(すずり)が出土しています。この硯は邪馬台国時代(180~280年)より早い奴国時代(~180年)のものと鑑定されています。なお、奈良を含む近畿ではこの時代の硯の欠片さえも出土していません。 ほんの一握りの官人だったとは思いますが、奴国時代から漢字を使いこなせる人材が確実にいた証拠です。邪馬台国時代に一大率(邪馬台国が派遣した監視官)が常駐する伊都国で硯が出土したという事実は特に重要で、魏志倭人伝の記述の信頼性を高めています。それだけでなく、奴国時代や邪馬台国時代の生の歴史が漢字で記録されていた可能性が高まり、その記録は8世紀初頭に書かれた古事記や日本書紀(記紀)へと受け継がれているように見えます。後の回で説明しますが、魏志倭人伝と記紀には同じ内容としか思えない説話が書かれているのです。 正始4年(243年)にも官人を派遣して使役人や倭錦(わきん)などを魏の国に献上しました。このうち、倭錦は第4回でも記したように三色以上を使った倭国独特の文様を持った絹織物のことです。京都市の「川島織物文化館」が1985年に倭錦を推定して復元しました。錦(にしき)は丹白黄(にしき)に由来するので赤白黄に青色も加えて染めた絹糸で織られました。赤は茜、黄は刈安(かりやす)、青は藍で染めました。奈良正倉院宝物の布にある紋様を参考にして菱形を繰り返す紋様に織り上げています。北部九州の遺跡から発掘された邪馬台国時代の絹製品の赤も「茜」で染めていることが分光蛍光光度計による解析の結果でわかっています。 奈良の纏向遺跡からベニバナの花粉が発掘されたため邪馬台国の先進性が証明されたと大騒ぎしていますが、ベニバナで染めた邪馬台国時代の絹製品はどこからも見つかっていません。むしろベニバナ花粉は纏向遺跡が邪馬台国時代より後の時代に繁栄した集落であることを証明しているのです。 さて、ここで銅鏡や銅剣、銅鐸の銅と、銅に含まれる鉛について考えます。奴国時代や邪馬台国時代には、銅鏡や銅剣、銅鐸などのたくさんの青銅器が大陸から移入されたり、移入された青銅を原料として国内で青銅器が作られました。青銅(ブロンズ)とは、溶ける温度を下げるためと流動性を高めて加工しやすくするために、主原料の銅に錫(すず:Sn)や鉛( なまり:Pb )を混ぜた合金のことです。錫の割合が多いほど柔らかくなるようです。 すべての原子の中心には、プラスの電荷を持つ「陽子」と中性の「中性子」とが結合した原子核があり、その周囲をマイナス電荷を持つ「電子」が回っています。原子の性質は中性子の数には関係なく電子の数(=陽子の数)で決まります。陽子と中性子の1個の質量(重さに比例)はほぼ同じで、電子の質量は陽子もしくは中性子の約1800分の1なので、原子の質量は陽子と中性子の数の合計でほぼ決まります。陽子の数が同じで中性子の数だけが違う物質もあり「同位体」と言います。同位体は電子の数(=陽子の数)は同じなので物質としては同じ性質を持ちます。 鉛の原子番号は82なので、陽子82個と電子82個から成り、中性子の数の違いにより4種類の同位体が知られています。すなわち、①質量204の鉛(=82+122)、②質量206の鉛(=82+124)、③質量207の鉛(=82+125)、④質量208の鉛(=82+126)です。鉛鉱床が生成した年代と生成条件によって4種類の鉛同位体の混合比率が決まるため、青銅器に含まれる鉛同位体比を分析することにより青銅器のグループ分けができて、どの地方の鉛鉱床から採掘された鉛であるのかを推定できます。 東京国立文化財研究所の保存科学部長(論文発表当時)の馬淵久夫氏らによる一連の青銅器の鉛の同位体比の研究があります。この研究によると鉛同位体比としてPb-207/ Pb-206を横軸にとり、 Pb-208/Pb-206を縦軸にとると、古代日本から出土した青銅器は、図3[1]のとおり直線L、領域A、領域Bに分類されます。安本美典氏の掲載論文によれば、「直線L」にのる青銅器はほとんどが朝鮮半島産の鉛が含まれ、朝鮮半島から移入された青銅器です。青銅器の種類としては細形銅剣、細形銅矛(どうほこ)、細形銅戈(どうか)、多鈕細文鏡(たちゅうさいもんきょう)があります。多鈕細文鏡とは裏面に2つ以上の取っ手(鈕)があり細かい線の文様の付いた鏡です。また、朝鮮半島から移入された青銅を原料とした国産品としては出雲の銅鐸などがあります。 「領域A」に分布する青銅器は魏の都があった華北産の鉛が含まれ、小形仿製鏡、広形銅矛、広形銅戈、銅鐸などの他に、前漢鏡や後漢鏡、魏鏡があります。これら3種の鏡は方格規矩四神鏡(写真1 )や内行花文鏡(写真2 )などのことで、伝統が引き継がれて模様がほぼ同じなので以後は「後漢式鏡」とまとめて言うことにします。方格規矩四神鏡は真ん中に四角い枠(方格)があり外側にT、L、Vの形をしたコンパスと物差しに似た模様(規矩)と、青竜、朱雀(すざく)、白虎、玄武(亀と蛇)の「四神」が鋳出されています。また、内行花文鏡は真ん中に花のような模様(花文)があり8つの花文が内側に湾曲している(内行)ことによる名前です。模様の意匠は花ではなく太陽と見る説もあります。後漢式鏡は移入品ですが、その他はほとんどが後漢式鏡と同じ鉛同位体比を持つ国産品です。 「領域B」に分布する青銅器は、魏の次の西晋の都があった華中、華南産の鉛が含まれ、三角縁神獣鏡(写真3 )をはじめとして、古墳から出土する青銅器の大部分を占めます。三角縁神獣鏡は鏡の縁の断面の形が三角形をしていて、「四神」を崩したような神獣が鋳出されています。三角縁神獣鏡は近畿を中心にして、西は九州、北は福島県の広範囲にわたり主に前方後円墳から出土します。三角縁神獣鏡と前方後円墳とは同じ時代に盛行しました。 ここまで、鉛同位体比による青銅器の分類を説明してきましたが、このデータを利用して邪馬台国の位置をほぼ確実に決めることができるので、次回はそのことについてお話しします。 (図版作成:うさんぽデザイン/USA) [1] 本図は、『季刊邪馬台国』60号(梓書院、1996年)掲載の図をもとに作成したものです。 高橋 永寿(たかはし えいじゅ) 1953年群馬県前橋市生まれ。東京都在住。気象大学校卒業後、日本各地の気象台や気象衛星センターなどに勤務。2004年4月から2年間は福岡管区気象台予報課長。休日には対馬や壱岐を含め、九州各地の邪馬台国時代の遺跡を巡った。2005年3月20日には福岡県西方沖地震に遭遇。2014年甲府地方気象台長で定年退職。邪馬台国の会会員。梓書院の『季刊邪馬台国』87号、89号などに「私の邪馬台国論」掲載。

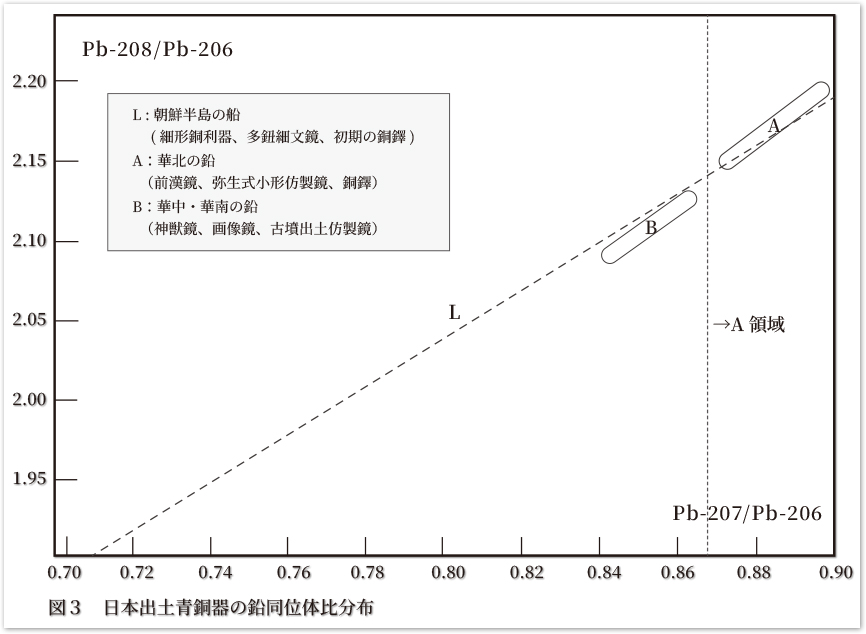

この記事へのコメントはありません。