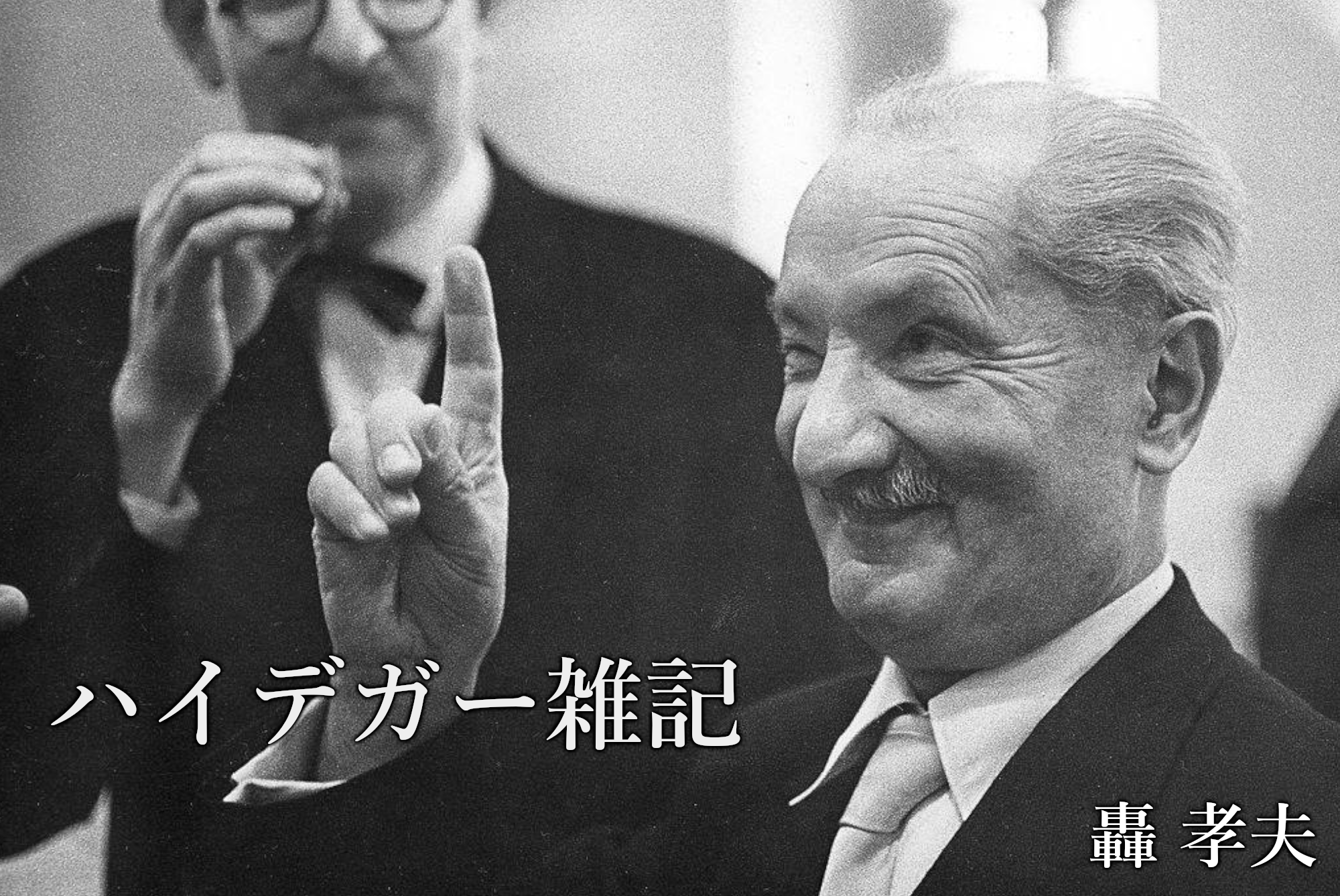

第9回 結局、ハイデガーは反ユダヤ主義者だったのか?(2)

前回はハイデガーがアーレントに宛てた手紙のなかで、自分は「大学問題においては」反ユダヤ主義者であると述べていたことについて、それが何を意味するのかを考察した。 ハイデガーは大学の諸学問が極度に専門分化し、生にとって疎遠なものとなっているという当時の学生たちの不満を汲み取り、そうした事態の淵源を学問が「存在」から切り離されていることのうちに見て取った。ハイデガーが古代ギリシアの存在論と並んでこうした「存在忘却」の起源と見なしていたのがユダヤ‐キリスト教の創造説である。その限りで、近代的学問の無意味化への対抗はユダヤ性に対する反対を意味し、およそ反ユダヤ主義が可能だとすればこれ以外の意味はありえないとハイデガーは考えていた。この考えに従えば、そもそも「存在への問い」を遂行すること自体が「存在忘却」からの脱却を目指すこととして反ユダヤ主義を含意することになる。 ただしユダヤ人のアーレントに対して、その意味がいかなるものであれ、反ユダヤ主義を公言するのはいささかデリカシーを欠いているようにも思われる。しかし大学の刷新を求める学生たちは学問の無意味化がユダヤ的知性に由来すると見なして、大学からユダヤ人の教員や学生を排除することを求めていた。そうした状況において、ハイデガーの立場は大学の刷新には「存在への問い」という真の意味でのユダヤ性との対決が必要であることを強調し、学生たちの短絡的な反ユダヤ主義をたしなめるものだった。このような意識があったからこそ、彼はアーレントに対して罪悪感をもたずに反ユダヤ主義者を自認することもできたのである。 1933年にナチスが政権を獲得したのち、ハイデガーはフライブルク大学の学長に就任するが、彼の学長職の狙いも学生たちを粗雑な反ユダヤ主義から学問の本質の省察という「正しい」反ユダヤ主義へと導くことにあった。ナチスが政権を掌握する以前から、大学の自治会連合はナチスを支持する学生の支配下に置かれていた。ナチスの政権獲得後、学生たちは大学における「強制的同質化」の先兵となり、自分たちの大学改革の要求を貫徹しようとした。これはまずもって、大学にいるユダヤ人の排除を求めるといった形で表れた。これに対してハイデガーは、真の反ユダヤ主義はユダヤ人の物理的な排斥ではなく、むしろ「精神的な」次元で遂行されねばならないことを説いたのである。 周知のとおり、このハイデガーの試みは失敗に終わった。そしてハイデガーの学長就任はナチスという紛うかたなき巨悪への加担として今日に至るまで非難され続けている。しかしすでに見たように、ハイデガーはナチスの人種主義的な反ユダヤ主義に賛成していたわけではなかった。むしろ自分はそうした粗雑な反ユダヤ主義からユダヤ人を守ろうとしたという意識をもっていただろう。そしてナチスが自分の「正しい」反ユダヤ主義に従っていたならば、その後のユダヤ人に対する迫害もけっして起こらなかったと考えていたはずだ。 学長を辞任した直後に書かれた「黒いノート」の覚書には、ナチスの反ユダヤ主義の哲学的な蒙昧さに対する批判が見られる。「黒いノート」の「省慮と目配せIII」(ハイデガー全集第94巻所収)で、「人種」は「歴史的現存在のひとつの必要条件(被投性)」であるが、人種主義はその「ひとつの必要条件」にすぎないものを「無条件的なもの」へともち上げてしまったと非難する(GA94, 189)。つまり人種は歴史的現存在の必要条件であるが、必要十分条件ではないというわけだ。ハイデガーの哲学においては、現存在は「存在」が生起する「場」として規定されるから、「存在」への関係性こそが現存在の十分条件だということになるだろう。人種という生物学的‐身体的契機はそうした「存在」への関係性のうちに取り込まれ、まさにそうした関係性を支えるものとしてはじめてそれとして意味をもつ。そうであるにもかかわらず、人種主義は身体的契機をそれだけで充足したものと捉え、精神的、文化的事象をもその産物と見なしている、こうハイデガーは批判する。 このように学長を辞任した直後のナチズムへの批判は、それが民族の基礎づけの「十分条件」である「存在」に閉ざされていることを問題視するものだった。これは通俗的な反ユダヤ主義に対する以前からの批判と内容的には同じである。しかし1930年代の終わり頃になると、そうしたナチズムに対する批判は質的な変化を見せている。ハイデガーはナチズムをただ単に「存在」に閉ざされているものと捉えるだけでなく、ナチズムの人種主義をユダヤの思想遺産の継承者と位置づけるようになるのである。 たとえば「黒いノート」の「省慮XII」(全集第96巻所収)では、ユダヤ人がナチスに先だってすでに「人種原理」を採用していたことが指摘されている。「ユダヤ人は彼らの特別の計算的な才能によって、すでに長いあいだ人種原理にしたがって『生きている』。それゆえにまた、彼らはその無制約的な適用にもっとも激しく反対する。人種的な育成の措置は『生』そのものに由来するものではなく、作為性によって生が優位をもつことに由来する。」(GA96, 56) この一節は2014年に「黒いノート」が刊行されたとき、反ユダヤ主義的な内容をもつとして物議を醸した数か所のテクストのうちのひとつである。ここでユダヤ人が「計算的な才能」ともつ存在として特徴づけられている点が、ユダヤ人に対するステレオタイプ的な偏見を踏襲したものとして批判の的となったのである。しかし今はさしあたり、この一節が反ユダヤ主義的かどうかの問題は取り上げない[1]。ここではただハイデガーが人種原理を「ユダヤ的なもの」と見なしている点だけに注目したい。もしこれが成り立つとすれば、人種主義を標榜するナチズムもそれ自身「ユダヤ的なもの」であることになる。しかしそもそも、なぜ人種主義はユダヤ的と見なされるのだろうか。 人種主義と「ユダヤ的なもの」をつなぐハイデガーの思索の道筋を示す格好のテクストを最近たまたま見つけたので、以下ではその内容を紹介したい。そのテクストは1942/43年冬学期講義『パルメニデス』の講義草稿として書かれたものである。(なお講義ではこの部分は読み上げられず、別のテクストに差し替えられた。そしてこの草稿は『原初の小径』と題された覚書集に挿入された[2]。) この草稿の前半部分では、古代ギリシア人のもとでは「言葉(das Wort)」が存在と密接に結びついていたことが語られている。ハイデガーによると、古代ギリシア人にとって存在者の存在は原初的には言葉へと到来した。言葉によって存在への根本関係が基礎づけられ、打ち立てられる。ここにおいてのみ古代ギリシア的な「ロゴス」と「ミュトス」は必然となり、また可能となる。ギリシアの詩人と思索者はこの必然性と可能性に立脚している。ただ彼らによってのみ存在者の意味が原初的に語られえたのであり、それ以後、もはやそうしたことは起こらなかった。こうしたことを述べたうえで、ハイデガーは次のように続けている。 というのもふたたび、古代ローマ文化とキリスト教以来、完成したギリシア人的‐本質によるある独特の準備の結果として、すべては逆転するからである。存在者は存在者から説明され、存在者の存在はもっとも自明的なものという姿において忘れ去られる。今や存在者がそのような仕方であるのは、神が存在者をそのように「創造され」、造られたからである。今や存在するもの、またそうでなくとも作られるもの、それらすべてを人間と人間精神の所与の素質から説明するという広範な可能性が与えられる。最終的に人びとはたとえばシュペングラーのごとく、ニーチェ形而上学を基盤として、すべての歴史を文化と捉え、文化をまさに目の前にある「文化の魂」の表現と分泌と捉える――形態学的な仕方において。ゲーテを引き合いに出して、歴史は巨大な植物学の単一の対象と解される――こうした歴史と人間性の植物学的‐動物学的解釈はその形而上学的根拠をキリスト教の世界解釈にもち、このキリスト教の世界解釈はユダヤ教の創造説に由来する。あらゆる生物学的な歴史理論とあらゆる人種理論はそれらの原理においてはユダヤ人の「思想産物(Gedankengut)」である。[3] 古代ギリシア人にとって、存在者は存在に基礎づけられていた。存在者は固有の存在をもち、そうした存在のうちに引きとどめられ、それによって守られていた。その存在が言葉へと到来する。そうした言葉を引き受け、そのことにより人間と存在との本質的な関係性を守り維持することがギリシアの詩人と思索者に課された使命だった。しかし古代ローマ文化やキリスト教が支配的となって以来、存在者がある仕方で存在することがもっぱら存在者的な要因だけによって説明されるようになった。ここにおいて存在者のあり方をその外部から存在者的な要因によって規定する可能性が開かれてくる。こうしたことの形而上学的表現が、存在者を神によって造られたものと捉えるユダヤ教の創造説に見出されるのである。 近代になって現れた、あらゆる存在するものを人間的活動の産物とする「文化」という観念もまた、存在者を存在者によって説明する形而上学的な思惟様式に基づいている。ここから歴史を民族精神の表現に他ならない文化の変遷として形態学的に捉えることも可能となる。まさに人種理論も人種を文化創造の基体と捉え、その発展・衰退を問題にするかぎり、こうした形態学的な歴史学の一種と見なすことができる。上述のように、このような形態学的な歴史学はユダヤ教の創造説による存在者の存在の自明化にその起源をもつ以上、そうした歴史学の派生態としての人種主義も「ユダヤの思想産物」である――上の草稿は大略、以上のようにまとめることができるだろう。 「黒いノート」では、ナチズムは「ユダヤ的なもの」であるというモチーフがさまざまに形を変えて姿を現しているが、ナチズムと「ユダヤ的なもの」の思想的なつながりについて、上で見た草稿ほど詳しく論じられた箇所はない。この草稿は2019年にヴィットリオ・クロスターマン社から刊行されたクラウス・ヘルト『ハイデガー遺稿の新たな調査についてのマールバッハ報告』(以下『マールバッハ報告』と略)に収録されて、はじめてわれわれの目に触れるようになったものである。 この『マールバッハ報告』成立の経緯については、同書の序論で以下のように述べられている。2014年にハイデガーの「黒いノート」が刊行された際、その内容をめぐって大きな論争が巻き起こされた。こうした状況のもと、ハイデガーの孫で遺稿管理人のアルヌルフ・ハイデガーはハイデガー哲学に詳しい識者からなる小ワーキンググループを設置し、マールバッハのドイツ文学文書館に収蔵されているハイデガーの遺稿を次の二つの観点から調査を行うことを決定した。その一番目はハイデガーの遺稿からすでに予定されている全集版102巻以外に刊行に値するものがないかを検証することである。二番目はハイデガーのナチズムやユダヤ教・ユダヤ人への関わりに関係する政治的なテクストや言明が遺稿のなかにさらに見出されないかを調査することである[4]。 このワーキンググループの長を務めたのが著名な現象学者クラウス・ヘルト(1936-2023)であり、それ以外のメンバーは遺稿管理人のアルヌルフ・ハイデガー、ペーター・トラヴニー、他1名であった。トラヴニーは全集版の「黒いノート」の編者であり、彼については『ハイデガー雑記』第3回ですでに触れている。そこではハイデガーの高弟フォン・ヘルマンのトラヴニーに対する激越な批判を紹介した。トラヴニーが全集版の編者は自身の担当巻についての解説書を上梓することを差し控えるという禁を破って、2014年の「黒いノート」刊行と同時に『ハイデガーとユダヤ人の世界陰謀の神話』(クロスターマン社刊)を刊行し、しかもそこでハイデガーの思索を「存在史的反ユダヤ主義」と特徴づけたことに対して、フォン・ヘルマンはハイデガー全集の編集を委嘱した自分の信頼を裏切ったと口を極めて攻撃していた。 しかし、トラヴニーが2014年に設置された遺稿調査のワーキンググループのメンバーに選ばれていることを見ると、彼はどうやら遺稿管理人やクロスターマン社の厚い信頼を得ているようだ。そうだとすれば、彼が2014年に「黒いノート」の刊行と同時にそれについての批判的な解説書を刊行したのも、遺稿管理人とクロスターマン社の意向に沿ったものだったと捉えるのが自然である。私から見れば、ハイデガーの「ユダヤ的なもの」をめぐる言明のうちに、ナチスにも多大な影響を与えた陰謀論の書『シオンの賢者の議定書』の影響を見て取るトラヴニーの解釈は噴飯物でしかない。ハイデガーの「ユダヤ的なもの」をめぐる言明がそうした素朴な反ユダヤ主義の発露ではなく、むしろ彼の哲学的思索の中心に位置づけられることは上で見たとおりである。 しかし残念なことに、トラヴニー、そして遺稿管理人にも「黒いノート」の一連の言明は単純な反ユダヤ主義にしか見えなかったのだろう。そうである以上、その公開がハイデガーの評判に与えるダメージをいかに最小限に収めるかについての入念な検討が事前に行われたに違いない。そもそも編者や遺稿管理人がその点について何の釈明もせず世間にそのまま解釈を委ねる姿勢を貫けば、彼ら自身が反ユダヤ主義者ではないかという嫌疑を受けかねない。それゆえ遺稿管理人とクロスターマン社はみずから機先を制してハイデガーについての批判的な見解を示しておくことが、刊行事業の継続にとって必須だと判断したのだろう。 フォン・ヘルマンもこのような事情を知らなかったとは思えない。彼のトラヴニーに対する猛烈な攻撃は、遺稿管理の意思決定プロセスから自分が外されて、自分が取り立てたはずのトラヴニーがいつのまにかそこで重用されていたことに対する怒りがその背景にあったと勘ぐりたくもなる。 遺稿調査のワーキンググループの設置も、今述べたような「ダメージ・コントロール」の一環と見なすことができる。上で引用した1942/43年冬学期講義『パルメニデス』の講義草稿は、その調査によって発見された「問題ある箇所」のひとつとして『マールバッハ報告』に掲載されたものである。ちなみに『マールバッハ報告』で報告されている「問題ある箇所」は今述べた講義草稿も含めてたった五点である。これらについての翻刻と解説はトラヴニーが担当している。 これら五点のうち、二点については内容的にまったく問題ないものと判定されている。上で紹介したテクストも含めた二点のテクストについては、基本的にハイデガーのユダヤ教、「ユダヤ的なもの」についての哲学的理解の枠内に収まった議論である。もう一点はドイツ敗戦後に書かれたメモで、「強制収容所」プロパガンダの政治的利用に対する批判的考察が展開されている。その内容について問題視する者はいるかもしれないが、同様の趣旨をもつ議論はすでに公刊された「黒いノート」にも見られるので、今回、特別に新たな発見がなされたわけではない。 要は新たな調査によっても政治的-倫理的観点からは、すでに公刊されたテクストに示されている以上の問題を含んだものは発見されなかったということだ。ただし本稿で引用した草稿はユダヤ教と人種主義の内的連関をこれまで知られたテクストよりも詳しく語っている点で、哲学的には興味深いものである。ここにはハイデガーが「ユダヤ的なもの」を自身の哲学においてどのように位置づけていたかがより具体的に示されているのである。 このような「ユダヤ的なもの」の理解に基づいて、ナチズムは反ユダヤ主義を標榜しているにもかかわらず、それ自身がまぎれもなく「ユダヤ的なもの」だと解釈されるのである。1930年前後には、ハイデガーは人種主義に基づいた反ユダヤ主義は「正しい」反ユダヤ主義ではないと批判していた。それが1930年代の終わり以降は人種主義が「正しい」反ユダヤ主義でないのはもちろんのこと、それ自身が「ユダヤ的なもの」なのだという洞察へと深化を遂げていく。 このようなハイデガーの屈折に満ちた「ユダヤ的なもの」の解釈を遺稿管理人たちがまったく理解できず、ハイデガーを単純な反ユダヤ主義者と見なしているのはまことに残念な話である。しかし彼らが仮にハイデガーを正しく理解し、その真意を伝えようと試みたところで、そのことは世間には悪しき開き直りにしか映らず、ハイデガーに対する反感をかえって大きくしていただけだろう。そうだとすれば、彼らが世間レベルの理解にとどまり、その目線でダメージ・コントロールを行ったことは、ハイデガー全集の刊行事業を円滑に進めていくにはかえって望ましいことであったと言えるかもしれない。 [1] この点については以下で論じているので、興味のある方はこちらを参照されたい。拙著『ハイデガーの超‐政治 ナチズムとの対決/存在・技術・国家への問い』明石書店、2020年、167頁以下 [2] Marbach-Bericht über eine neue Sichtung des Heidegger-Nachlasses, erstattet von Klaus Held, Frankfurt am Main, 2019, S.31. [3] Marbach-Bericht über eine neue Sichtung des Heidegger-Nachlasses, S.30. [4] Marbach-Bericht über eine neue Sichtung des Heidegger-Nachlasses, S.7. なお一番目の案件については調査の結果、現行の102巻に加えて、あと2~3巻が増補巻として刊行される予定だとのことである(ibid. S.24)。 轟 孝夫 経歴 1968年生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了。博士(文学)。

現在、防衛大学校人文社会科学群人間文化学科教授。

専門はハイデガー哲学、現象学、近代日本哲学。

著書に『存在と共同—ハイデガー哲学の構造と展開』(法政大学出版局、2007)、『ハイデガー『存在と時間』入門』(講談社現代新書、2017)、『ハイデガーの超‐政治—ナチズムとの対決/存在・技術・国家への問い』(明石書店、2020)、『ハイデガーの哲学—『存在と時間』から後期の思索まで』(講談社現代新書、2023)などがある。

この記事へのコメントはありません。