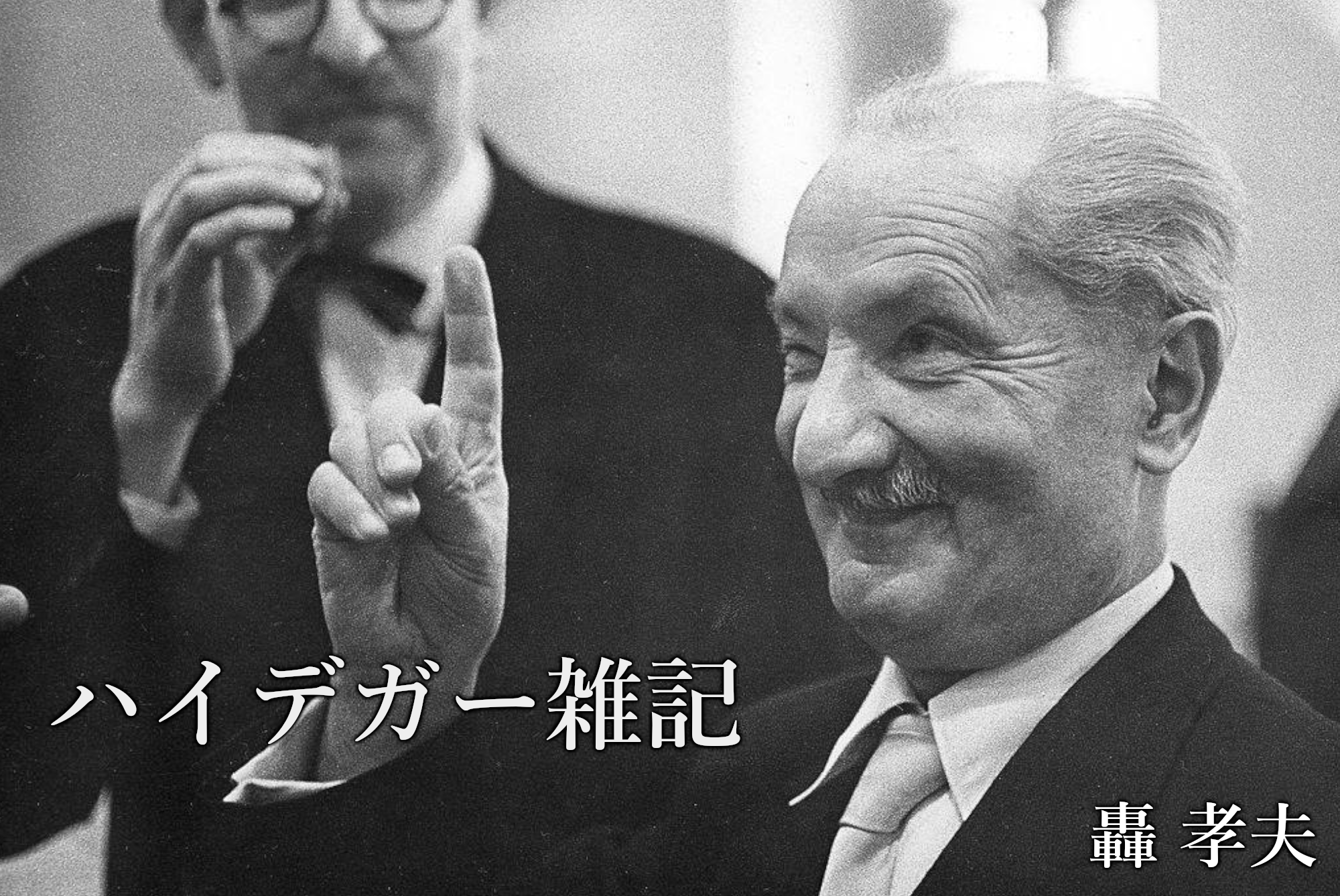

第11回 ハイデガーとゲオルゲ・クライス

第4回から第6回で、ハイデガーと彼から破門された弟子バウムガルテンの関係について取り上げた。バウムガルテンは晩年のインタビューで師ハイデガーとの関係悪化の原因となった出来事を三つ挙げていた。そのうちのひとつが、ハイデガーがハイデルベルクで行った講演にまつわるものであった。 ハイデガーは1929年12月に社会学者アルフレート・ヴェーバー(1868−1958)、文芸評論家フリードリヒ・グンドルフ(1880−1931)など、ハイデルベルクの著名な学者・知識人たちを前に「形而上学とは何か」という講演を行った。「形而上学とは何か」は一般にフライブルク大学の教授就任演説として知られているが、これと同じものをハイデルベルクでも読み上げたのである。 講演後、ハイデガーはアルフレート・ヴェーバーやグンドルフの称賛を受けた。そして彼はフライブルクに戻って、そのことをバウムガルテンに報告した。バウムガルテンの父がマックス・ヴェーバーのいとこであり、ヴェーバー周辺の知識人を見知っていたバウムガルテンは彼らのハイデガーに対する賛辞は本心からではないと察し、そのことをハイデガーに率直に述べた。気を悪くしたハイデガーはバウムガルテンに対して、ハイデルベルクに行って彼らの本心を探ってくるように命じたのだった。 バウムガルテンは実際にハイデルベルクに赴き、ハイデガーの講演に対する本音を探った。そしてグンドルフが講演中、辛辣な皮肉を述べていたことを突き止め、それをハイデガーに報告した。このときバウムガルテンがハイデガーを茶化すような言い方をしたのもまずかったが、とにかくハイデガーはその報告に憤懣やるかたない様子であったと言う。 私は当初、ハイデガーのこうした態度を大人気ないと感じ、そう記した。これまでの私の印象では、ハイデガーはマックス・ヴェーバーをはじめとするハイデルベルクの知識人のことはそれほど高く買っていなかったはずなのに、なぜそこまで彼らの評価を気にしたのかも今ひとつ腑に落ちなかった。しかしその後、ハイデガーを取り巻く1910年代、1920年代のドイツの思想状況についての知見が増すにつれ、彼がハイデルベルクにおける自分の評価を気にした理由が前よりも理解できるようになってきた。 第7回「ハイデガー vs. ヴェーバー」で、私はハイデガーの哲学がマックス・ヴェーバーの講演「職業としての学問」で示された学問観に対抗するという動機によって規定されていることを指摘した。そこで強調したのは、ハイデガーの「存在への問い」は当時の学問論的論争のコンテクストのうちに置くことで、はじめてその哲学的な意図が明確に見えてくるということだった。 マックス・ヴェーバーは1917年に学生団体に招かれて行われ、1919年にふたたび繰り返された同講演で、今日の学問が専門分化し、生にとっての意味が見出しがたくなるのは近代の「脱魔術化」のプロセスの必然的な帰結であり、われわれはそうした学問のあり方を時代の宿命として禁欲的に受け入れるべきだと説いた。こうした議論によってヴェーバーは、既存の学問の無味乾燥さに不満を抱き、大学の教壇に世界観や生の指針を与える指導者を求める大学生たちに冷や水を浴びせたのであった。 ヴェーバーの講演は大きな反響を呼び、それをめぐる賛否の論争が展開された。その先鞭をつけたのがエーリッヒ・フォン・カーラー(1885-1970)というゲオルゲ・クライスの周辺にいた在野の学者であった(ゲオルゲ・クライスは詩人シュテファン・ゲオルゲ(1868−1933)と彼を信奉する文筆家、学者によって形作られたサークルを指す)。カーラーが1920年に発表した『学問の職分』で展開したヴェーバー批判は大きな注目を集め、その後のヴェーバーの学問論をめぐる論争の嚆矢となった。以下では、ドイツの歴史学者リヒャルト・ポーレによるこの論争に関するモノグラフ、『マックス・ヴェーバーと学問の危機:ワイマール時代における論争』(ファンデンヘック&ループレヒト社、2009年)[1]に依拠して、このカーラーの議論を簡単に紹介しておきたい(同書の参照頁は括弧内に記載する)。 カーラーはゲオルゲ・クライスではどちらかというと周辺的な存在であった。しかし先ほども名前を挙げたグンドルフがカーラーの論考を刊行前から高く評価しており、ゲオルゲ・クライスのメンバーの著作を多数、刊行していたボンディ社からの出版を支援した。そうした事情もあり、この書物は世間からはゲオルゲ・クライスのヴェーバーの学問論に対する立場を示すものとして受け止められた。もっともゲオルゲはこのカーラーの論考に対して否定的であったという(42頁以下)。 グンドルフは上述のようにゲオルゲ・クライスの中心人物であり、また1910年にハイデルベルクに移り住んだあとは、同地のマックス・ヴェーバーとも親交を深め、ゲオルゲとヴェーバーを引き合わせたりもしていた。ところでグンドルフ自身は、彼も編集に携わった『精神運動年鑑』(1912~1914年)で既存の学問との対決姿勢を明確にしており、学問に「価値設定」を求めていた。こうした学問観は「価値に囚われない学問」というヴェーバーの学問理念とは真っ向から対立するものだった。また講演「職業としての学問」における大学生の預言者待望に対する批判も、ゲオルゲ・クライスに対する当てつけと見なしうるものだった。こうした背景から、グンドルフはカーラーのヴェーバー批判を高く評価したのだろう(37頁以下)。 カーラーはヴェーバーが「職業としての学問」で、「古い学問」を揺るぎえない所与として扱っていることを批判した。彼からすると、「古い学問」はけっして絶対的なものではなく、プラトン的な「イデー」が見失われ、「概念」が認識様式となったことの帰結でしかない。グンドルフも含めて、プラトン哲学を学問の理想の姿として称揚することはゲオルゲ・サークルでは一般的であり、カーラーもそうしたプラトン哲学に対する高い評価を踏襲していた。プラトン的な「イデー」には、現代の原因論的な思考によっては触れられない「起源」と「原根拠」、つまり「生動的なものの永遠性と神性」への問いがその基礎にあった。しかしカント哲学において典型的に見られるように、そうした「形而上学的な永遠の天空」は破壊されてしまい、「実体なき純粋な理性」のみが残されている。かつての堅固な「イデー」が、現実を暫定的に整序する道具でしかない「概念」へとなり下がってしまった(45頁以下)。 カーラーはそうした「古い学問」に対して、「生動的な生成」を捉える「新しい学問」を対置した。この「新しい学問」とは個人的なものではなく、共同体的なものである。つまりそれは「生き生きした作業共同体」から生み出されるものである。そしてここから、すべての「高次の理念」ないしは「有機的な形象」によって構成された「偉大な形而上学的空間」が可視化される。「新しい学問」の目指しているものは、「偉大な個体」(個人、種族、国家)がその驚嘆に値する一回限りの、しかし規範を与えるような偉大さにおいて経験されうるようなある種の「パンテオン」である(50頁)。 カーラーは「新しい学問」の遂行にあたって、探求の成果を人びとに伝達する「叙述」の重要性を強調する。この「叙述」は、偉大な形象を形成する各契機を一個の精神的な音楽によって貫かれるような仕方で有機的に結びつけるものでなければならない。ここでは「真理」の基準は単なる「論理的な整合性」ではなく、叙述の「有機的な整合性」となるのである。この点において「新しい学問」は芸術に踵を接するものとなる(51頁以下)。 以上のようなカーラーの論考をグンドルフは高く評価し、その出版を後押しした。そしてこのことをきっかけとして、ヴェーバーの学問論をめぐる議論がゲオルゲ・クライスの周辺で活発に展開されるようになった。それらは基本的には、ヴェーバーが擁護した既存の学問を生との接点を失った「古い学問」として批判的に捉え、それを乗り越えて生動的な現実を捉える「新しい学問」を構想するものであった。 その点で言えば、ハイデガーの「存在への問い」もヴェーバーが擁護したような高度に専門化された実証的学問に対抗して、「世界」を「全体として」捉えるような「形而上学的知」の可能性を模索する試みであった。彼のこうした議論が、上で見たようなゲオルゲ・クライスを中心として活発に行われていた1920年代の学問論的論争とは無関係であったとは考えにくい。彼は現代の「学問の危機」の淵源を「存在忘却」に見定めたうえで、既存の学問において閑却されてきた「存在」の主題化を「新しい学問」の課題としたのである。 実際、ハイデガーがハイデルベルクで行った講演「形而上学とは何か」にも、現代の学問のあり方に対する問題意識が次のように明快に示されている。 諸学問の領域は互いにまったく切り離されています。それらの対象の取り扱い方は、根本的に異なっています。学問諸分野のこのようにバラバラの多様性は、今日かろうじて大学と学部の技術的な編制によってひとつにまとめ上げられ、各専門の実用的な目標設定によってひとつの意味を保持しています。これに対して、学問がおのれの本質根拠に根ざすことは絶滅してしまいました。[2] ここで学問がもはや根ざしていないとされている「本質根拠」こそ、ハイデガーが「存在」と呼んでいるものである。つまりハイデガーはこの講演で「古い学問」に対するゲオルゲ・クライスの批判に同調しつつ、彼なりに「学問の危機」の起源を「存在忘却」のうちに見て取り、それに対して「存在」をあらためて主題化する知を「新しい学問」として打ち出すのである。 ハイデガーがこうした新たな知を「形而上学」と呼んでいるのも、カーラーが「新しい学問」の対象を「形而上学的な」ものと呼んでいたことと平仄が合う。自身の哲学的企図を「形而上学」と称することが、『存在と時間』刊行後、1930年代半ばまでのハイデガーのいわゆる「中期」思想の特徴をなしている。その背景には、自分の哲学を当時の学問論的な論争のうちに位置づけようとする意図が多分にあったに違いない。 私はこれまであまり意識してこなかったが、ハイデガーとゲオルゲ・クライスの関係については、上で述べた点以外にもいくつか思い当たる点がある。ハイデガーが青年期に詩人ヘルダリーンを見いだしたのも、ゲオルゲ・クライスの文献学者ノルベルト・フォン・へリングラート(1888-1916)によるヘルダリーンの後期の讃歌の再発見を通じてであった。ハイデガーは終生、第一次大戦で夭折したヘリングラートの業績を高く評価していた。 またハイデガーはゲオルゲの詩作品にも親しんでおり、『言葉への途上』ではゲオルゲの「語」と題された詩の詳細な解釈を示している。そうだとすれば、ハイデガーは1910年代にグンドルフたちが『精神運動年鑑』で展開していた新たな知を求める運動にも触れていたであろう。 ゲオルゲ・クライスがハイデガーの思索に与えた影響は、1920年代のハイデガーのプラトン解釈にも見て取ることができる。ハイデガーは元来、西洋哲学の「存在忘却」の発端をプラトンとアリストテレスの形而上学のうちに見ていた。こうした西洋哲学を二千数百年にわたって規定し続けてきた「存在忘却」の認識に立脚して、今あらためて「存在」を問い直す必要があるというのが彼の「存在への問い」の基本的な趣旨であった。 しかしこのような「存在への問い」の構図に反する形で、1920年代から1930年代前半まで、ハイデガーの講義のあちこちでプラトンの哲学が「存在への問い」の真正な遂行として取り上げられている。プラトンは『国家』の「洞窟の比喩」において、イデアの認識を洞窟の中で縛られて影絵を見ている人がその状態から解放されて光そのものへと視線を向けかえることになぞらえて語っていた。この「洞窟の比喩」をハイデガーは講義でたびたび取り上げて、そこでの「魂の向け変え」を存在者から「存在」への思惟の向け変えとして、すなわち「存在への問い」の遂行そのものとして解釈するのである[3]。 こうしたプラトン哲学の積極的な評価は、プラトンのイデア論に存在忘却の端緒を見て取る「存在への問い」の基本的立場とは本来、矛盾しているはずである。それにもかかわらずハイデガーがプラトンを自身の哲学に引き付けて解釈しているのは、プラトンを哲学者、教育者として崇敬していたゲオルゲ・クライスに対する思想的連帯の意識がそれだけ強かったことを示している。 ハイデガーのこの時期のプラトンに対する高い評価は、1933年の彼のフライブルク大学学長就任演説「ドイツの大学の自己主張」にもっとも顕著な形で現れている。彼は「新しい学問」の構想を示すことを中心的内容とする演説を次のように、プラトン『国家』の一節の引用によって締めくくっている。 われわれはわれわれ自身を意志しています。というのも、フォルクの若々しく、もっとも若い力はわれわれを越えてすでに遠くに手を伸ばしており、このことについてもう決断してしまっているからです。/しかし、この出発のすばらしさと偉大さをわれわれがはじめて完全に理解するのは、われわれがあの深く広い思慮深さを備えるときであり、この思慮深さから古きギリシアの英知は次の言葉を語りました。 τὰ … μεγάλα πάντα ἐπισφαλῆ… 「すべて偉大なるものは嵐の中に立つ……」(プラトン『国家』497d9)[4] ここに見られる「フォルク」の若者たちへの期待、またその指針として掲げられるプラトンの言葉。こうしたところから、就任演説における学問の刷新の呼びかけが、「秘められたドイツ」を求めるゲオルゲ・クライスの思想運動の衣鉢を継ぐものであることを多くの人が感じ取ったのではないだろうか。 以上で見たように、ハイデガーはとりわけその中期の思索において哲学的議論のトポスの多くをゲオルゲ・クライスと共有している。このことは彼がゲオルゲ・クライスによる「新しい学問」への要求を横目に見つつ、それに対して確固たる哲学的基礎を与えるという仕方で自分の思想を形作ってきたことを示している。その意味で、当時の彼の仕事はそれ自身、ゲオルゲ・クライスに秋波を送るという性格をつねに何ほどか帯びていたと言えるだろう。それゆえに、グンドルフから賛辞を述べられたときの喜びはひとしおだったに違いない。しかしそれだけにまた、グンドルフの称賛は彼の本音ではないというバウムガルテンの指摘は認めがたいものであった。バウムガルテンをわざわざハイデルベルクに確かめに行かせたも、そのためであろう。 バウムガルテンによって報告されたハイデルベルクの講演をめぐるエピソードは、一見するとハイデガーの矮小な人格を示すものにしか見えない。しかしこのささいな出来事にもまた、彼の思想の関心がいかなるものであったかが映し出されているのである。 [1] Richard Pohle, Max Weber und die Krise der Wissenschaft: Eine Debatte in Weimar, Göttingen, 2009. [2] Martin Heidegger, Wegmarken, Gesamtausgabe, Bd.9, Frankfurt am Main, S.104. [3] 典型的には以下を参照。Martin Heidegger, Die Grundprobleme der Phänomenologie, Gesamtausgabe, Band 24, Frankfurt am Main, 1989, S.402ff. [4] Martin Heidegger, Reden und andere Zeugnisse eines Lebensweges, Gesamtausgabe, Band 16, Frankfurt am Main, 2000, S.117. 轟 孝夫 経歴 1968年生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了。博士(文学)。

現在、防衛大学校人文社会科学群人間文化学科教授。

専門はハイデガー哲学、現象学、近代日本哲学。

著書に『存在と共同—ハイデガー哲学の構造と展開』(法政大学出版局、2007)、『ハイデガー『存在と時間』入門』(講談社現代新書、2017)、『ハイデガーの超‐政治—ナチズムとの対決/存在・技術・国家への問い』(明石書店、2020)、『ハイデガーの哲学—『存在と時間』から後期の思索まで』(講談社現代新書、2023)などがある。

この記事へのコメントはありません。