第2回 邪馬台国はどこにあったのか

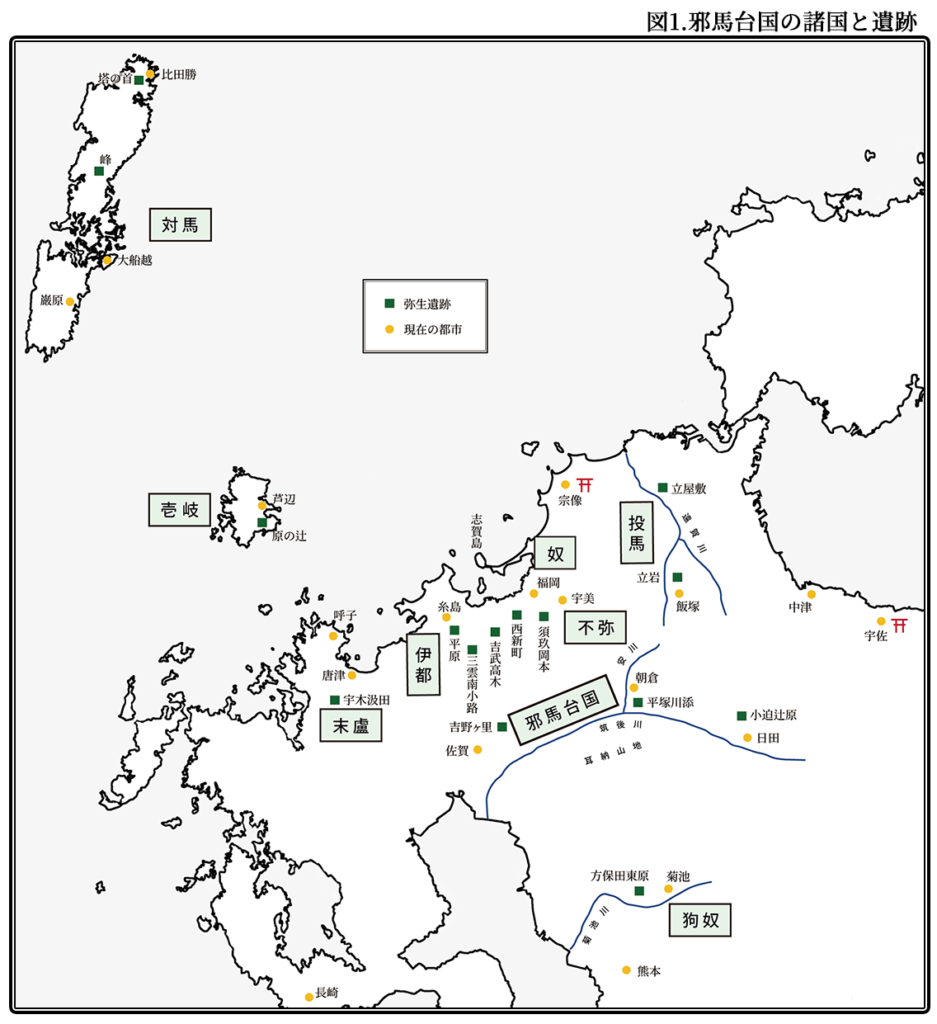

それでは早速、邪馬台国問題の原点である魏志倭人伝に添って、邪馬台国が北部九州にあったことを説明します。第1回で示した帯方郡から邪馬台国までの道のりを再掲します。 【 韓国ソウルの北方にある「帯方郡」から「倭国」に行くには、海岸に沿って水行し7000余里で韓国南岸の「狗邪韓国」に到着する。海を渡り1000余里で「対馬国(対馬)」へ、南に海を1000余里で「一大国(壱岐)」へ、海を1000余里で「末盧国(唐津市松浦)」へ、東南に陸を500里で「伊都国(糸島)」へ、東南に100里で「奴国(那珂)」へ、東に100里で「不弥国(宇美)」へ到着する。南に水行20日で投馬国へ、南に水行10日、陸行1か月で邪馬台国に到着する。このように女王国より以北の(伊都国や奴国などの)諸国については略載できるが、周辺国である伊邪国、都支国、鬼国、対蘇国、弥奴国、華奴蘇奴国などの状況は良く解らない。また、帯方郡から女王国までの合計は12000余里ある。女王国より以北の伊都国には一大率(いちだいそつ)を常駐させ諸国を監視している。また、倭国は海中の洲島を成していて巡り回ると5000余里になる。】 まず、地名について確認します。帯方郡は魏が朝鮮半島に設置した出先機関のことでソウルの少し北に位置しています。帯方郡の港から船で水行して韓国南岸まで進みますが、狗邪韓国は遺跡から推定して釜山の近くの金海付近と考えられています。 対馬国からは「図1 邪馬台国の諸国と遺跡」をご覧ください。対馬国は対馬のことで、一大国は一岐国の誤字で壱岐のことであることは奈良説の人も認めています。壱岐以外に適切な島が見当たらないからです。最初に九州島に上陸する末盧国(まつらこく)が唐津市松浦であることにも異論がありません。次の伊都国が糸島に当たるので末盧国は壱岐と糸島との間に当たるからです。奴国(なこく)が福岡市と那珂川市に当たることも異論がありません。福岡平野は昔「儺(な)」と呼ばれていたからです。次の不弥国(ふみこく)が宇美町であることには多少の異論がありますが、奴国と不弥国は100里しか離れていないのでどこに想定しても大勢に影響はありません。 ここで、100里がどのくらいの距離なのか考えてみます。「里」については、1里を約76mとする短里説と、1里を約430mとする長里説があります。しかし、対馬と壱岐の間が1000余里あると書かれており、現代の地図ではおおよそ80kmあるので1里は約80mの計算になり短里説に決まります。邪馬台国論の中には、ある所は短里で考え、ある所は長里で考えて思い通りの場所に邪馬台国を配置する混在説がありますが、恣意的な改ざんをしてはいけません。帯方郡から狗邪韓国の釜山市(または金海市)までの海路は対馬壱岐間の約7倍あり、7000余里 対 1000余里で、一貫して短里で理解できます。短里で考えると100里は約8kmとなり、不弥国は宇美町と考えて良さそうです。 このように不弥国までは大きな問題は発生しないのですが、次からは一人一説の異論が噴出して江戸時代後期から続く邪馬台国論争が勃発するのです。不弥国までは距離を里数で表していたのに、投馬国と邪馬台国は打って変わって水行や陸行の日数で表しているからです。宇美から南に水行20日で投馬国へ行くとすると、どの海か川を水行すれば投馬国に到着できるのでしょうか。また、位置がわからない投馬国からさらに南に水行10日、陸行1か月の行程を経て邪馬台国に到着するとなると、邪馬台国は鹿児島や沖縄を超えてフィリピン辺りに想定しなければならなくなります。 そこで邪馬台国奈良説の登場です。宇美から「南」に水行するのではなく、「南は東の誤り」なので瀬戸内海を「東」に進んだ岡山辺りが投馬国で、岡山からさらに「東」に水行すれば奈良の邪馬台国に到着するという考えです。岡山まで水行20日もかからないのでこの数字も誤り、岡山から奈良まで水行10日、陸行1か月も多すぎるのでこの数字も誤りとすれば、めでたく奈良に到着できるわけです。このように邪馬台国奈良説は好き勝手に魏志倭人伝を改ざんして成り立つ説なのです。揚げ句の果ては、魏志倭人伝は倭人からの伝聞で書いたので誤りが多いのは当然だと居直るのです。しかし、邪馬台国は180年頃に誕生し280年頃まで続いた国であり、陳寿が魏志倭人伝を書いたのは280年頃なので、倭人からの伝聞だったとしても、それは内容の劣化が少ないほぼ同時代の資料なのです。 では、邪馬台国北部九州説ではどのように考えているのでしょうか。実は魏志倭人伝が北部九州説を後押ししてくれているのです。それは、行程記事の最後に「帯方郡から邪馬台国までの合計は12000余里ある」と書いてあるからです。里数で書かれた帯方郡から不弥国までを単純に足してみます。7000余里+1000余里+1000余里+1000余里+500里+100里+100里=10700余里です。帯方郡から不弥国まで10700余里かかっているので、あと約1300里(=12000余里-10700余里)行った所に邪馬台国があり、対馬と壱岐の距離の1000余里を参考にすると、これより300里多い所に邪馬台国があるということになり、その位置は北部九州内に収まっています。一方、不弥国から奈良纏向までは直線距離で8000里前後あり、帯方郡からは18700余里(=10700余里+8000余里)前後もあることになるので、奈良説は完全にアウトです。 さらに、魏志倭人伝には「倭国は海中の洲島を成していて巡り回ると5000余里になる」とも書いてあります。5000を円周率で割りさらに2で割って半径を出すと796余里(=5000÷3.14÷2)となります。洲島とは対馬や壱岐を含まない九州島のことを指し、邪馬台国のおおよその大きさだと思います。半径約800里(約60km)は完全に北部九州に収まってしまいます。 北部九州説は魏志倭人伝の宇美以降の方向も修正する必要がありません。魏志倭人伝の行程には「里数」で書かれている行程と、水行(船で行く)と陸行(歩いていく)の「日数」で書かれている行程との2種類あり、書きぶりが違うので「日数」で書かれている行程は、「帯方郡から」それぞれの所に到着するトータルの日数と考えてもいいのではないでしょうか。この説は同志社大学名誉教授の森浩一氏も『倭人伝を読みなおす』(ちくま新書)の中で賛同しています。つまり、「帯方郡から」およそ南に水行20日で投馬国へ到着し、「帯方郡から」およそ南に水行10日、陸行1か月で邪馬台国に到着するのです。投馬国の中心は帯方郡から水行だけで行ける場所で、例えば遠賀川(おんががわ)をさかのぼった飯塚市の立岩遺跡辺りに想定でき、邪馬台国の中心は帯方郡から水行と陸行が必要な内陸部で、例えば筑紫平野辺りに想定でき、六重の環濠で守られた朝倉市の平塚川添遺跡(公園)辺りが有力になります。 実は魏志倭人伝には諸国の戸数(世帯数)も書かれており、投馬国は5万戸、邪馬台国は7万戸となっています。一世帯4人と少なく見積もっても投馬国の人口は20万人、邪馬台国の人口は28万人にもなります。こんなにも多くの人口が住める北部九州の地域は、弥生遺跡の数から考えて、遠賀川流域を含む宗像から宇佐にかけてのおおむね豊前地方と、吉野ケ里遺跡や平塚川添遺跡のある広い筑紫平野以外にありません。福岡平野は奴国なので除きます。つまり、人口から見ても投馬国はおおむね豊前地方で、邪馬台国は筑紫平野にあったと考えることに無理がないことが分かります。 しかも、魏志倭人伝には邪馬台国北部九州説を支持する事実がまだあるのです。①今まで見てきた通り、帯方郡からの行程記事ではおおむね帯方郡や奴国、不弥国の「南」に邪馬台国があります。また、②女王国より「以北」の(伊都国や奴国などの)諸国については略載できるけど、その他の周辺国の弥奴国や不呼国、対蘇国の位置は不明であるとも書かれています。さらに、③女王国より「以北」の伊都国には一大率を常駐させていると書かれています。この三つは同じことを別の言葉で表現していて相互に矛盾がなく、邪馬台国が筑紫平野にあったのなら、一つも方向を修正する必要がありません。しかし、奈良にあったのなら、①は「南」を「東」に、②と③は共に「北」を「西」に修正しなければなりません。奈良説をとる人は①については「南」は「東」の誤りだと主張していますが、②と③については無視しています。さすがに3か所も方向を修正し、しかも①は東に、②と③は西に修正しなければならないのは気が引けるので触れないようにしているのでしょう。 方向については日本列島のすべてを90度回転させてしまう奇説を唱える人もいます。九州の東に四国、近畿、関東があるのではなく、九州の南に四国、近畿、関東があると魏国が認識していたと夢想するのです。しかし、この説はそのままで合っていた北部九州の方位を狂わせ、奈良だけ合うように調整する自説優先の考えです。こんなことをしてまで奈良の方向問題を解消しても、「帯方郡から邪馬台国までの合計は12000余里」しかない問題は解決していません。 やはり、魏志倭人伝は同時代の資料だけあって、記述は極めて正確で、北部九州の地理を正確に反映しているのです。勝手にほとんどの距離と方向の改ざんを重ねる奈良説とは雲泥の差です。もし私が奈良説論者だったら不安で不安で夜も眠れないような砂上楼閣です。北部九州説のお陰で毎夜安眠できていますが。 以上見てきた通り、纏向遺跡は卑弥呼の宮室ではあり得ませんが、三輪山の麓の第十代崇神天皇の磯城瑞籬宮(しきのみずがきのみや)や、第十一代垂仁天皇の纏向珠城宮(まきむくのたまきのみや)、第十二代景行天皇の纏向日代宮(まきむくのひしろのみや)の伝承地にあり重要な遺跡です。纏向遺跡を初期大和朝廷の宮室として研究をすることが日本古代史を前に進めることになると思います。 (図版作成:うさんぽデザイン/USA) 高橋 永寿(たかはし えいじゅ) 1953年群馬県前橋市生まれ。東京都在住。気象大学校卒業後、日本各地の気象台や気象衛星センターなどに勤務。2004年4月から2年間は福岡管区気象台予報課長。休日には対馬や壱岐を含め、九州各地の邪馬台国時代の遺跡を巡った。2005年3月20日には福岡県西方沖地震に遭遇。2014年甲府地方気象台長で定年退職。邪馬台国の会会員。梓書院の『季刊邪馬台国』87号、89号などに「私の邪馬台国論」掲載。

この記事へのコメントはありません。