第4回 邪馬台国の政治体制

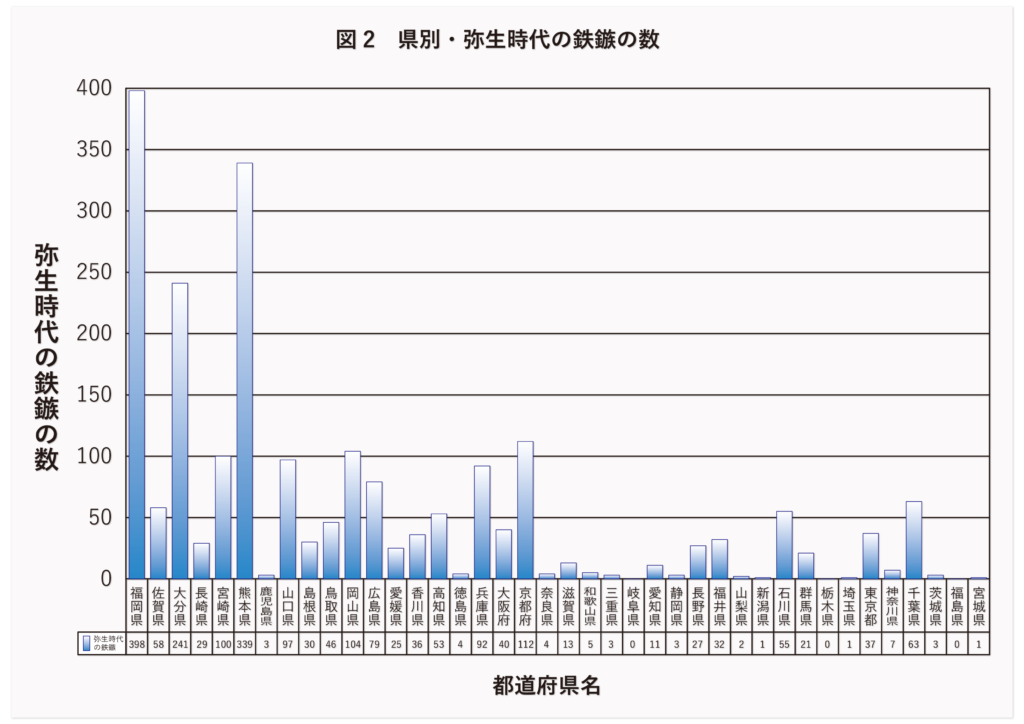

長く続いた福岡平野を都とした奴国時代は倭国大乱により終焉を迎え、代わって筑紫平野に邪馬台国が誕生しました、と言っても奴国や伊都国、投馬国などが消滅したわけではありません。もちろん大乱時の奴国王は失脚したことが想像されますが、邪馬台国の北にある諸国は属国として邪馬台国を支えていくことになるのです。戦勝国の邪馬台国は圧倒的に強かったわけではなく、戦争を収めるためには卑弥呼しかいないよね、と皆から女王に推されて誕生した国です。魏志倭人伝の一部を再掲します。 【 倭国は初め男王が治めていたが住むこと70〜80年を経て倭国大乱が起こり相攻伐して年を経る。共に一女子を立てて王とした。卑弥呼は年が長大で鬼道に仕え、夫はおらず男弟が補佐している。邪馬台国は宮室、楼観(見張台)、城柵があり守備兵がいる。民は租賦(租税)を納める。邪馬台国の兵器は矛、楯、木弓、鉄の鏃(ぞく:矢じり)などである。養蚕をして絹織物を紡いでいる。】 卑弥呼は女王になったとき既に年が長大でした。年が長大とは何歳ごろを指しているのかはわかりません。しかし、卑弥呼は180年代に女王となり、亡くなるのは247~248年ですから、年が長大とは20代はじめくらいに考えないと長寿過ぎます。卑弥呼の後継者の台与は13歳で女王になりますから、それに比べれば年は長大です。 次に「鬼道」とは何でしょうか。魏志倭人伝には「鬼道に仕えて良く衆を惑わす」と書かれ、第3回で取り上げた後漢書には「鬼神の道に仕えて良く妖をもって衆を惑わす」と書かれています。私は鬼道という特別な名前が与えられていることから、魏の国の教えとは異質な倭国独自の教えではないかと思っています。それはズバリ、神道(しんとう)の祖型ではないでしょうか。神道は邪馬台国時代よりずっと前、もしかすると縄文時代からの自然崇拝に源があるように思います。神道とはどのような教えなのか今でも文字として表されていませんが、あえて言えば、大自然や郷土(産土:うぶすな)、祖霊(祖先神)などあらゆるものを八百万(やおよろず)の神々として祀り(まつり)ます。古くは神を祀る神社には社殿が無く、山や森、磐座(岩蔵)などが神々または依り代(神が降臨する目印)としてあがめられました。社殿ができても本質は変わらず、社殿に供えられる剣や鏡、勾玉のいわゆる三種の神器(さんしゅのじんぎ)や榊(さかき)や御幣(ごへい)、注連縄(しめなわ)などは神々の依り代に過ぎません。死者にかかわったり葬儀に立ち会った際の穢れ(けがれ)に対しては、川や海の水で体を清めて禊(みそぎ)をします。また神道は、風水や道教、儒教すら八百万の神々として取り込んでしまう融通無碍なところがあります。 神道では女王卑弥呼でさえも、大自然に宿る神々に鎮まっていただくよう奉仕する巫女(みこ)に過ぎないように思えます。卑弥呼のもとで皆が自然に身に付けた所作で相和し一心不乱に祈る姿は、異国人から見ると「妖をもって衆を惑わす」ように見えたのではないでしょうか。 卑弥呼は亡くなるまで夫はおらず、弟が政治を補佐していました。邪馬台国は宮室を備え、宮室は、見張台や城柵があり兵士が守っていました。「民は租賦を納める」とありますので、この兵士は租税で雇われた専属の兵士です。農民が臨時に兵士に駆り出されるのとは違って、日ごろから訓練を積んでいる強い兵士です。「城柵」は尖らせた木の枝を外に向けて並べた逆茂木(さかもぎ)や、環濠を巡らせて敵の侵入を防ぐ防御施設だったと考えられます。筑紫平野の吉野ケ里遺跡や平塚川添遺跡には城柵が見られますが、奈良の纏向遺跡には防御施設がまったく見当たりません。纏向遺跡は戦争が終わった後に繫栄した平和都市ということであり、この点でも纏向遺跡は邪馬台国ではないことを魏志倭人伝が教えてくれます。邪馬台国は卑弥呼時代に南に位置する狗奴国との戦争を控えた国であり平和都市ではないのです。 奈良で多重の環濠を持つ集落と言えば、田原本町(たわらもとちょう)にある唐古・鍵(からこ・かぎ)遺跡が相当します。遺跡から発掘された土器には2~3階建ての建物が描かれていますが、この建物跡は発見されていません。銅鐸や銅釧(どうくしろ:銅の腕輪)、銅鏃(銅の矢じり)を作った工房跡が発掘されています。私は北部九州にあった邪馬台国と同時代に、奈良にあった集落はこの遺跡だと思いますが、鉄鏃ではなく銅鏃が出土するので邪馬台国ではないことは明らかです。魏志倭人伝には、邪馬台国の兵器は矛、楯、木弓、「鉄鏃」と書かれています。鉄は硬くて銅はとても柔らかいため、殺傷能力に格段の差があります。 各地で出土した鉄鏃の数を図2に示します[1]。 出土数トップスリーの3県は、福岡県(398個)、熊本県(339個)、大分県(241個)です。奴国と邪馬台国間の倭国大乱や、邪馬台国と狗奴国間の主戦場はこの3県のどこかにあったと考えると辻褄が合います。一方、奈良からは鉄鏃が4個しか出土せず、代わりに石鏃や銅鏃が出土します。京都から出土した鉄鏃は112個と少し多めですが、これは日本海側の若狭湾から丹後半島にかけて出土したもので、邪馬台国時代の近畿勢力ではなく、出雲勢力が若狭湾を経て越の国(新潟)に至るこの地方に進出したことに関係しています。出雲勢力の支配地については記紀神話の中の出雲神話を読み解く時に説明します。なお、図は省略しますが、鉄刀、鉄剣、鉄矛(てつほこ)、鉄戈(てつか:矛に似た武器)、鉄製農具などの出土数も、各県とも鉄鏃と同じ傾向を示しています。 つまり、邪馬台国時代の奈良盆地や京都盆地は、鉄鏃だけでなく鉄製品のすべてが極端に少なく、決定的な鉄不足の地域なのです。しかし、古墳時代になると急に鉄鋌(てつてい:鉄の延べ棒)が大量に古墳に埋納されるようになります。古墳時代を読み解く時に説明しますが、このことは九州の邪馬台国勢力が奈良へと進出して大和朝廷を興した証拠の一つなのです。 さて、邪馬台国は養蚕をして絹織物を紡いでいました。そして倭錦(わきん)という三色以上を使った倭国独特の文様を持った絹織物を魏の国へ贈ったり、魏の国から錦をもらったりしていました。ここで、遺跡から出土する絹製品を鑑定した京都工芸繊維大学名誉教授の布目順郎氏の研究を紹介します。布目氏の『絹の東伝』(小学館ライブラリー)によれば、邪馬台国以前の最も早い絹製品の出土は、弥生時代前期の福岡市早良区の有田遺跡からです。次に弥生時代中期では、福岡市西区の吉武高木遺跡と樋渡遺跡、福岡市博多区の比恵遺跡、甘木市(現、朝倉市)の栗山遺跡、飯塚市の立岩遺跡、春日市の門田遺跡と須玖岡本遺跡、太宰府市の吉ケ浦遺跡、島原市の三会村遺跡、佐賀県神崎町(現、神崎市)の朝日北遺跡からです。有田遺跡を合わせた11遺跡はすべて北部九州にあります。 そして邪馬台国時代になると、甘木市(現、朝倉市)の栗山遺跡、福岡市西区の宮の前遺跡、福岡市東区の唐原遺跡の3遺跡で出土し、これらも北部九州に限られ、奈良だけでなく近畿まで範囲を広げても絹製品の出土は皆無(ゼロ)です。このため養蚕と絹製品は、北部九州にあった邪馬台国が門外不出の産業、文化にしていたと考えられるのです。 邪馬台国奈良説で考えると、属国である奴国で織った絹製品を魏の国に贈って、魏の国からもらった絹製品は属国に配り、奈良の卑弥呼は絹をまとわずに麻布で我慢したことになってしまいます。ところが4世紀の古墳時代になると一転して、奈良県天理市の大和天神山古墳や奈良県桜井市の桜井茶臼山古墳などからも絹製品が出土し始めるのです。これも鉄製品と同じ理由で、九州の邪馬台国勢力が奈良へと進出して大和朝廷を興したため、門外不出だった絹製品が奈良へと東伝したと考えられます。布目氏は「邪馬台国の所在地としては、絹を出した遺跡の現時点での分布から見る限り、北九州(筆者注:北部九州のこと)にあった公算が大きいといえるだろう」とはっきり述べています。 (図版作成:うさんぽデザイン/USA) [1] 本図は、『季刊邪馬台国』77号(梓書院、2002年)掲載の図をもとに作成したものであり、同誌掲載図は川越哲志編『弥生時代鉄器総覧』(広島大学文学部考古学研究室、2000年)に基づいて作成されたものです。 高橋 永寿(たかはし えいじゅ) 1953年群馬県前橋市生まれ。東京都在住。気象大学校卒業後、日本各地の気象台や気象衛星センターなどに勤務。2004年4月から2年間は福岡管区気象台予報課長。休日には対馬や壱岐を含め、九州各地の邪馬台国時代の遺跡を巡った。2005年3月20日には福岡県西方沖地震に遭遇。2014年甲府地方気象台長で定年退職。邪馬台国の会会員。梓書院の『季刊邪馬台国』87号、89号などに「私の邪馬台国論」掲載。

この記事へのコメントはありません。