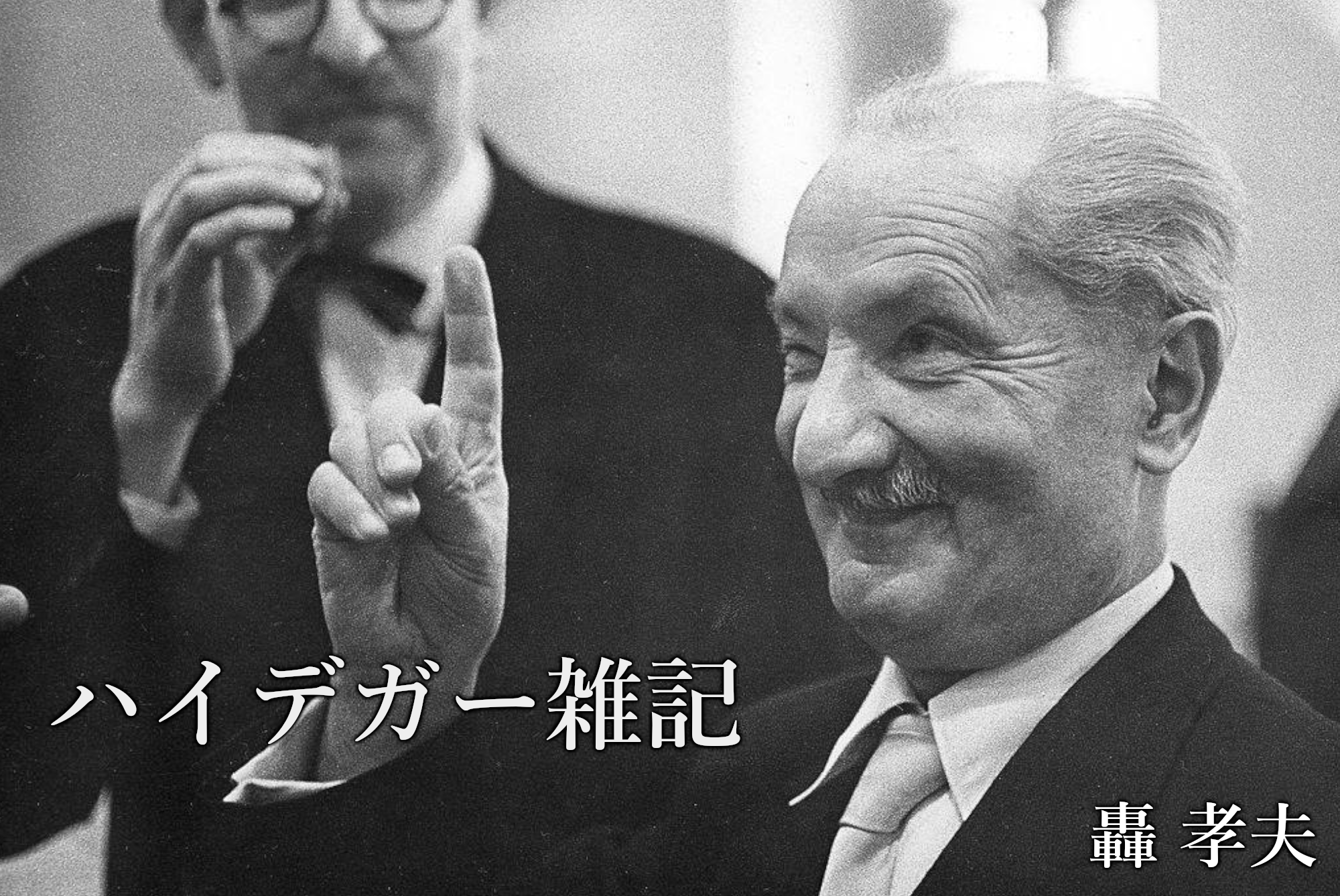

第8回 結局、ハイデガーは反ユダヤ主義者だったのか?(1)

これまで四度にわたって、エドゥアルト・バウムガルテンとハイデガーとの関係を話題にしてきた。ハイデガーは1933年のナチの政権掌握後、ゲッティンゲン大学のナチ教官同盟の指導者からバウムガルテンについての所見を求められた。ハイデガーは所見でバウムガルテンが「マックス・ヴェーバーを中心とする自由民主主義的なハイデルベルクの知識人サークル」に属していること、また彼がフライブルク大学で教鞭を執る「ユダヤ人フレンケル」のつてでゲッティンゲン大学にポストを得たと推測されることなどを指摘し、バウムガルテンはナチ教官同盟への加入にふさわしい存在ではないと結論づけた。ハイデガーはバウムガルテンがユダヤ人と親密な関係をもつことを示唆することにより、彼がナチズムの世界観には適合しない人物であることを示そうとしたのである。 第二次世界大戦後、ハイデガーは政治浄化委員会で、ナチ体制下において自身の師フッサール(ユダヤ人)の葬儀に参列しなかったことなどを理由として反ユダヤ主義者であると告発された。それに対して、ハイデガーは自分が反ユダヤ主義者ではないことはかつての盟友ヤスパースがよく知っているので彼に所見を依頼するよう大学側に求めた。ヤスパースは大学の依頼を受けて作成した所見で上述のバウムガルテン所見を取り上げて、ハイデガーは少なくとも1933年においてはある一定の意味で反ユダヤ主義者であったと非難した。この告発によってハイデガーは窮地に陥るのである。 「ユダヤ人フレンケル」という言い回しは、もちろん典型的な反ユダヤ主義的表現である。ただこの一件に関してはハイデガーのバウムガルテンに対する並々ならぬ嫌悪と警戒心が背景にあり、バウムガルテンを追い落とすために彼とユダヤ人との関係を機会主義的に利用したという側面が大きい。もちろんこれはナチ体制下における反ユダヤ主義の風潮に便乗したふるまいとして決してほめられたものではない。しかしこの件が彼自身の強烈な反ユダヤ主義的な感情を示しているかといえば、それも実態にはそぐわない。 というのも、ハイデガーはフライブルク大学の学長としては、ナチスが制定した職業官吏再建法により失職の危機に晒されたユダヤ人の同僚を救おうと試みてもいるからだ。そのうちのひとりが、まさにバウムガルテン所見で名前が挙げられていた古典文献学者のエドゥアルト・フレンケルであった。また同じく免職の対象となった助手のヴェルナー・ブロックやハレ教育アカデミーの教授だった友人のエリーザベート・ブロッホマンなどについても、彼らが海外の大学で職を得られるように尽力していた。 そもそもブロックが占めていた助手のポストは、ハイデガーがもともとはバウムガルテンに与えようと思っていたものである。またブロックやブロッホマンだけでなく、それこそハンナ・アーレントやカール・レーヴィットなど、ハイデガーのユダヤ人の教え子や友人には枚挙にいとまがない。つまりハイデガーはユダヤ人との個人的な付き合いを避けていたわけではないし、公的な場面で不公平な扱いをすることも基本的にはなかったと言えるだろう。そしてハイデガー自身、自分はユダヤ人を決して差別せず、彼らに公平にふるまっているという明瞭な意識をもっていた。 このことは次のようなエピソードに示されている。アーレントはハイデガーがユダヤ人学生に差別的なふるまいをしているといううわさを耳にして、そのことは本当かどうかをハイデガーに手紙で問い尋ねた。それに対して、ハイデガーは1932/33年の冬に書かれた日付不詳の手紙で、自分がゼミ参加者の自宅への招待からユダヤ人学生を排除しようとしたとか、ユダヤ人にはあいさつしないとかといったうわさは根も葉もない誹謗中傷だと激した調子で否定した。彼はさらに自分がユダヤ人を差別するどころか、特別に面倒を見てきたことを示す事例をこれでもかと言わんばかりに列挙する。 ハイデガー曰く、この冬学期は休暇を取ったが、休暇中は英気を養いたいので仕事は引き受けられないことをすでに夏学期に告知していた。それにもかかわらず、急ぎで博士号を取らねばならないと押しかけてきて、実際に博士号を取ったのはユダヤ人だった。博士論文でもなく教授資格論文でもない大きな著作について報告するために毎月、自分のところに訪問してきたのもユダヤ人だった。何週間か前、急いで目を通してもらいたいと大部の著作を送ってきたのもユダヤ人だった。この三学期間、自分が研究助成を通してやった二人もユダヤ人だった。自分を介してローマへの奨学金を得たのもユダヤ人だった。これを「熱狂的な反ユダヤ主義」と言いたいなら、言わせておけばよい――こうハイデガーは結んでいる[1]。 ハイデガーは大学教師としてユダヤ人を差別するどころか、ここまで親切に面倒を見てきたのだと主張するのである。実際、これだけ面倒を見させられたあげく、反ユダヤ主義者だと触れ回られれば、ハイデガーとしても不愉快に思うのは当然であろう。 ではハイデガーがユダヤ人に対してまったく差別意識をもたなかったと言えば、やはりそうではない。そもそも今引いたアーレント宛の書簡でも、ハイデガーが自分はユダヤ人にこれだけ親切にしたと言い募れば言い募るほど、そこからユダヤ人は都合よくひとを利用する計算高い連中だという思いが逆説的にもにじみ出てしまっている。また前回までの記事で紹介したバウムガルテンとのエピソードにも、ハイデガーのユダヤ人に対する差別感情が露呈されている場面があった。ハイデガーがバウムガルテンを伴って朝、講義に向かう途中、ハイデガーを崇拝していると思しき若者に呼び止められしばらく会話を交わした。あとでバウムガルテンがあの若者は誰かと尋ねたところ、ハイデガーは「ああ、よく知らないユダヤ人だ」と答えた。これにバウムガルテンはショックを受けたという。つまりこの言い方にある種の侮蔑がこもっていたのであろう。 若者と立ち話をしたため、バウムガルテンとハイデガーは講義に遅れてしまった。そこでバウムガルテンは、ある日本人留学生が隣席のこれまたハイデガーを信奉する学生に「(ハイデガーの授業に長い年月、出ているだけあって)ハイデガーと顔も似ていますね」と軽口をたたいたのを小耳にはさんだ。バウムガルテンによると、日本人留学生が軽口をたたいた相手は見るからにユダヤ人という相貌をした学生だった。あとでこの出来事をハイデガーに告げたら、ハイデガーは烈火のごとく怒ったという。バウムガルテンは朝、目にしたハイデガーの反ユダヤ主義的な態度に対して意趣返しをしたのである。 また先ほど見たアーレント宛ての手紙にも気になる文言がある。ハイデガーは自分がユダヤ人を優遇してきた事例をさんざん挙げたあとで、「自分は大学問題においては、今日も10年前マールブルクにいたときとまさしく同様に、反ユダヤ主義者です」と述べている箇所である。自分は反ユダヤ主義者ではないと力説する手紙で、大学問題においては反ユダヤ主義なのだとわざわざ公言することに何の意味があるのだろうか。ここでハイデガーは、この「大学問題における反ユダヤ主義」についてはユダヤ人の同僚の賛同も得ていたと述べている。そもそも手紙の相手のアーレントもユダヤ人であるから、この反ユダヤ主義はユダヤ人に対して語ってもさしつかえないものだとハイデガーは捉えているようだ。 この「大学問題における反ユダヤ主義」とは何を意味するのだろうか。これについてまず思いつくのは、ドイツの大学にはユダヤ人の教員や学生が多すぎるということである。しかしこのことをユダヤ人の同僚やアーレントに面と向かって主張するのは、いささか無神経すぎる。 ここでは「大学問題においては」という限定が重要である。ハイデガーが当時、大学のあり方を問題視していたことは前回の記事でも触れた。彼はマックス・ヴェーバーが講演「職業としての学問」で近代文明の「脱魔術化」の必然的帰結として引き受けるべきだとした学問の専門化、無意味化を批判的に捉え、それを克服すべきだと考えていたのだった。ハイデガーの学問の現状に対する問題意識は、1929年のフライブルク大学における教授就任演説「形而上学とは何か」の次の一節に典型的に示されている。 諸学問の領域はお互いにまったく切り離されています。それらの対象の取り扱い方は根本的に異なっています。学問諸分野のこのようにバラバラの多様性は、今日かろうじて大学と学部の技術的な編制によってひとつにまとめ上げられ、各専門の実用的な目標設定によってひとつの意味を保持しています。これに対して、学問がおのれの本質根拠に根ざすことは絶滅してしまいました。[2] ここでハイデガーが学問の「本質根拠」と呼んでいるのは、彼が自身の思索において「存在」として問題にしているものである。この「存在」をハイデガーは「世界」と不可分のものと捉えている。事物のあり方は「世界」によって規定されており、つまり事物は「世界」の多様性に応じて、それぞれ固有の「存在」をもつということである。そしてこの「世界」は、われわれの共同性を規定するものとして「フォルク」の根拠をなすものでもあった。 ハイデガーは現代の学問がこうした「世界」から遊離していることを問題視し、学問の専門化、無意味化をその帰結と見なしていた。学問がおのれの本質根拠から切り離されていることに対する批判的なスタンス、これが「大学問題における反ユダヤ主義」の意味であろう。この観点からすれば、大学にユダヤ人の教員や学生が多すぎることなどは本質的な問題ではない。真の問題はドイツの大学が「フォルクの世界」に根ざした学問を振興するというおのれの役割を果たせていないことにある、こうハイデガーは考えていたのであろう。[3] しかし依然として謎なのは、ハイデガーがこうした自身の学問論的立場をなぜ「反ユダヤ主義」と呼ぶのかということだ。ユダヤ人に対する通常の差別や排除とは異なるとはいえ、学問がその本質根拠から切り離されている状態をユダヤ的だと見なしている点で、土着性を欠いた根無し草の存在だというユダヤ人に対する偏見をいずれにしても踏襲しているように見える。仮に現代の学問が本質根拠に根ざしていないことを認めるとして、なぜそれがユダヤ的だとされねばならないのだろうか。 ここには1920年代後半から顕著になる、ハイデガーのユダヤ・キリスト教の存在論的基盤に対する批判が背景に潜んでいる。ユダヤ・キリスト教は神が万物を創造したとする創造説によって、存在は造られたものであることをすでに前提としている。こうした存在論的な先入見によって、ユダヤ・キリスト教にとって「存在」の真の意味は最初から閉ざされているとハイデガーは批判する。そして西洋形而上学はこうしたユダヤ・キリスト教の影響のもと、存在を造られたものと捉えている限りにおいて、西洋形而上学やそこから派生した西洋の学問全般はユダヤ的だと見なされるのである。 このような意味で「ユダヤ性」を理解するならば、それはユダヤ人に固有なものではなく、現代に生きるわれわれすべてを規定しているものとなるだろう。「大学問題における反ユダヤ主義」とは、このようにわれわれを暗黙のうちに捕らえている「ユダヤ的なもの」の真の所在にわれわれ各自が自覚的になり、それを克服することを求めているのである。これは実質的には「存在への問い」の遂行そのものを意味する。 ハイデガーはこうした「大学問題における反ユダヤ主義」によって、ユダヤ人の排除を唱える通俗的な反ユダヤ主義に抗おうとしていたのだ。大学からユダヤ人を排除せよとする反ユダヤ主義は、とりわけ大学改革を求める大学生のあいだで支配的であった。彼らは学問が無意味化し、「生に疎遠」となっていることに批判的であったが、彼らはこれをユダヤ的知性の問題と捉え、大学からのユダヤ人の排除を求めたのである。ハイデガーの「大学問題における反ユダヤ主義」はこうした学生たちの短絡的な反ユダヤ主義をたしなめ、問題の真の所在を見定めるよう教え導こうとするものだった。こうした意識があったからこそ、ハイデガーは自分の「反ユダヤ主義」をユダヤ人に対して語って恥じることがなかったのである。 しかしこのように「正しい」反ユダヤ主義の立場から、誤った反ユダヤ主義を正そうとするハイデガーの姿勢はある種の危うさをはらんでいる。というのも、そこでは既存の通俗的な反ユダヤ主義は誤ったものと捉えられるにせよ、正しいものへと至る一階梯として位置づけられることにもなるからである。 こうした危うさがまさに顕在化したのが、ハイデガーのナチ加担である。これは単にナチズムのイデオロギーに追随したことを意味するものではなかった。むしろ自分の哲学によってナチスを導こうとしたのである。ナチズムはドイツ社会のニヒリズムの由来を世界ユダヤ人組織の陰謀に求めているが、その真の所在は存在忘却にあり、それゆえニヒリズムは「存在」を問うという仕方でしか克服しえないというのがハイデガーの立場だった。先ほども述べたように、この存在忘却はユダヤ・キリスト教もその一端を担っているという意味でユダヤ的なものである。したがってそれに抗うことは、一種の「反ユダヤ主義」と見なしうるのである。反ユダヤ主義を唱えるのであれば、こちらの意味での「正しい」反ユダヤ主義を志向すべきだという以前からの姿勢が、ナチの政権掌握時にはナチスの教化を試みるという形で現れるのである。 このように「存在への問い」に基づいたハイデガー独自の「反ユダヤ主義」は、それがナチスの通俗的な反ユダヤ主義とはいかに異なるものであろうとも、結果的にはナチスへの積極的な関与を動機づけている。そうだとすれば、ハイデガーの「存在への問い」もいかなる意味であれ、それが反ユダヤ主義という含意をもつ限り、結局は退けられるべき危険な思想ということにならないだろうか。ハイデガーが反ユダヤ主義者なのかどうかという問いは、究極的にはこの問題に取り組む必要がある。しかし今回はすでに紙幅も足りないので、この点については次回に持ち越すことにしたい。 [1] Hannah Arendt/Martin Heidegger, Briefe 1925 bis 1975. Und andere Zeugnisse, Frankfurt am Main, 2002, S. 68f.. [2] Martin Heidegger, Wegmarken, Gesamtausgabe Bd.9, Frankfurt am Main, 1976, S. 104. [3] これと同じ問題意識は、ハイデガーが1916年10月18日にのちに妻になるエルフリーデに宛てて書いた次のような文面にもすでに示されている。「われわれの文化と大学のユダヤ化はなるほど恐るべきものです。そして私はドイツ人種が健全化するためにもっと内面的な力を奮い起こすべきだろうと考えています。」Gertrud Heidegger (Hrsg.), »Mein liebes Seelchen!« Briefe Martin Heideggers an seine Frau Elfride 1915-1970, München, 2005, S. 51. 轟 孝夫 経歴 1968年生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了。博士(文学)。

現在、防衛大学校人文社会科学群人間文化学科教授。

専門はハイデガー哲学、現象学、近代日本哲学。

著書に『存在と共同—ハイデガー哲学の構造と展開』(法政大学出版局、2007)、『ハイデガー『存在と時間』入門』(講談社現代新書、2017)、『ハイデガーの超‐政治—ナチズムとの対決/存在・技術・国家への問い』(明石書店、2020)、『ハイデガーの哲学—『存在と時間』から後期の思索まで』(講談社現代新書、2023)などがある。

この記事へのコメントはありません。